软装陈设设计-艺术品陈设品设计

艺术陈设品的定义

陈设设计中,艺术陈设品指具有美化功能、满足人们审美需求和精神需求的装饰元素。本章所述艺术陈设品主要包括:用于室内陈设的各类画品、运用特定材料(如陶瓷、玻璃、金属材料等)加工制作的雕塑及工艺美术品。

艺术陈设品的性质

一、文化性

艺术陈设品极具创意和浓郁的历史文化积淀,一方面营造空间历史文化氛围,另一方面间接彰显出业主的艺术品位及个人修养。

二、装饰性

精心设计及制作精良的艺术陈设品可美化环境,愉悦观者的视觉感受。小型艺术陈设品更是室内装饰不可缺少的点缀元素,陈设种类、布局方式多样,可营造出比家具、布艺等功能陈设更丰富的效果。

三、意趣性

艺术陈设品通过创作者的创意,彰显鲜明的个性及趣味性,丰富原本单调的生活。

常见艺术陈设品的种类

一、画品

(一)画品的定义与作用

与一般绘画艺术品不同,画品泛指符合空间装饰需求及文化定位的平面装饰品,除油画、水墨画、版画等传统绘画之外,还包括摄影、当代印刷品等更多类型。画品侧重丰富室内空间的装饰效果,是室内陈设的重要“点睛”元素。

(二)画品的种类

1.油画

油画是以亚麻仁油、核桃油等调制天然色料及化学色料在经过处理的布料、木料等基材上创作完成的绘画类型。作画时,结合亚麻仁油、松节油等媒介剂进行稀释,以表现丰富的色彩变化和多元的空间效果。

(1)油画技法。

油画技法是西方绘画史中最主要的绘画表现技法,现今存世的西方早期绘画作品以油画技法为主要创作手段。19世纪末,即便出现了很多如丙烯颜料等新型的绘画颜料,但依旧没有动摇油画作为主流绘画的重要地位,原因在于油画技法丰富多元的表现性与无可替代的历史文化性。

当代油画技法中,透明薄涂法、多层覆色法及不透明着色法最为常见,表现方式如下所述。

① 透明薄涂法:架上绘画中最古老的绘画技法,可追溯到15世纪,是19世纪前欧洲最传统的绘画技法。主要以经媒介剂稀释的透明色彩逐层罩染而完成,每层罩染的色彩稀薄而透明,可形成丰富的画品层次及细腻微妙的质感变化。

② 多层覆色法:先用单一色彩画出形体,再以不同厚度的颜色进行多层次塑造;从暗部的色彩开始处理,所用颜料较稀薄,随着绘画的深入,处理至中间色调及亮部时逐渐涂厚。这种画法借由颜料层不同的厚度处理层次,使画品效果拥有强烈的明暗对比和饱和的色彩。

透明薄涂法与多层覆色法可形成丰富的空间层次和细腻微妙的质感变化,常用于表现客观写实的绘画效果。然而,制作工序较烦琐,绘画需要更长的制作周期。

③ 不透明着色法:也称“直接着色法”,先在画布上绘制形体轮廓,不必划分色层,直接铺色。这种画法便于涂改,有利于作画者即兴创作。作画时涂抹过的笔触痕迹清晰地保留在画面上,形成独特的艺术效果,甚至可借助笔触变化表达作者感情。不必像透明薄涂法那样追求过于细腻、柔和的过渡,可表现丰富的色彩变化。当代油画创作中,不透明着色法的运用最普遍。

(2)油画的题材

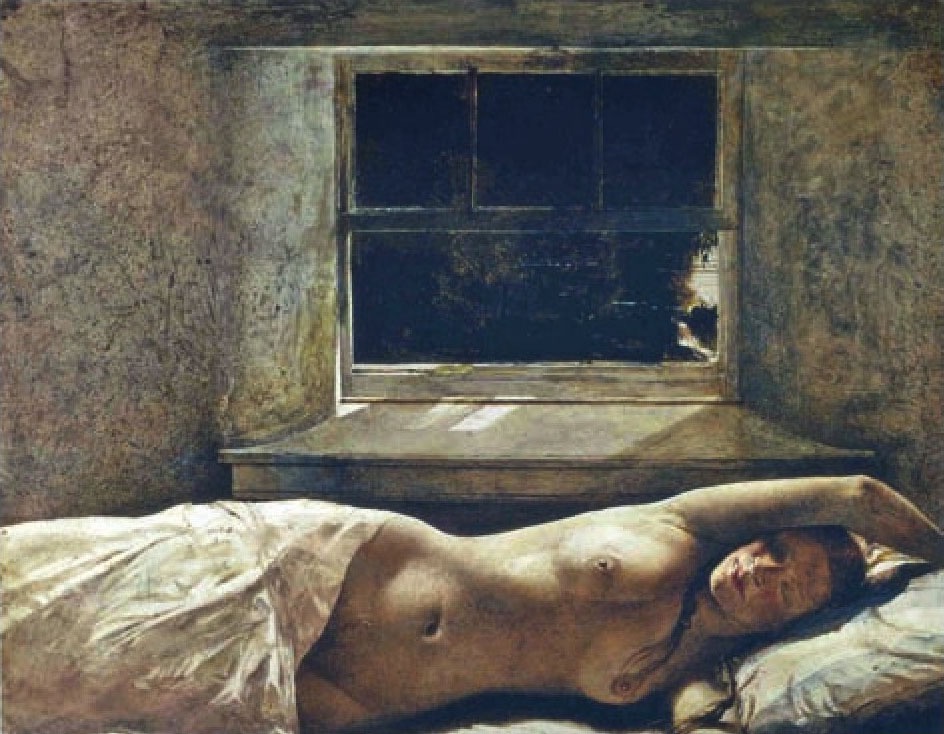

油画的题材包括人物油画、静物油画、风景油画等类型。

①人物油画在欧洲早期极为普遍,以古典神话故事中的人物、宗教圣像为主。在没有摄影技术的年代,人物油画是形象记录的最佳方式,这在欧洲早期贵族室内空间中有充分体现。随着人们的室内装饰意识不断提高,人物油画愈发成为室内装饰品的重中之重,即便是在已普及摄影技术的19世纪,人物油画依旧陈设于公共空间及大型宅邸的醒目位置。

② 静物油画以静态物品为表现题材,常见内容为花卉、蔬果、日常用品等。在17世纪的荷兰,静物油画备受重视,很多绘画名家致力于静物油画的创作,打造了大量艺术精品。除了对物体质感及光影精致逼真的描摹,更赋予静物组合独特的象征意义,这对后期西方绘画产生一定影响。随着这类题材不断完善,静物油画在构图及题材选择上更加丰富多元。19世纪末,被誉为“现代绘画之父”的塞尚将静物油画视为传达个人艺术观念的有力媒介。

陈设方面,静物油画的陈设区域非常广泛,可通过静物内容烘托空间氛围。例如,餐厅、卧室等休闲空间中,构图稳定、色彩淡雅的花卉静物油画可在一定程度上烘托宁静、舒适的空间氛围。

③ 风景油画在15世纪的欧洲成为独立的绘画题材,以山峦、河流、村庄及城市为主要描摹对象,表现宽博辽阔的场景,将自然景观优美的瞬间记录下来。风景油画备受历代画家重视,成为室内画品陈设的代表类型。

室内陈设方面,风景油画因突出的“延伸性”,间接拓展了空间视野。如一幅以林间小路为题材的绘画,可营造深远、幽静的意象。以海洋为题材的绘画可表现宏大、辽远的气势。

(3)油画的表现类型

油画的表现类型分为写实油画、表现性油画、抽象油画。

① 写实油画:强调对外界物像的观察与体会,着重再现客观形象,作品内容最大限度地与观赏者的视觉和经验达成一致。创作材料及技法上,采用透明薄涂法及多层覆色法,形成更加完善的写实效果。

② 表现性油画:概念较宽泛,通常将主观创作意识融入作品,不受客观形象限制。处理手法方面,在客观形象的基础上采用了夸张、变形、重构等手法,使作品形成与观赏者视觉经验相反的艺术效果。创作者通过这种独特的手法表达对世界的想法以及别具一格的创作理念。

③ 抽象油画:“抽象”指对客观物象进行观察,然后对其本质进行提炼、概括。 作品表现物象的初始状态,如运用规则几何形或不规则几何形等视觉元素,表达作者的思想及情感。

2.水墨画

水墨画是中国传统绘画最主要的绘画门类,在日本、韩国传统绘画领域也是绘画主流。创作技巧为通过丰富多样的笔法以及水墨的浓淡在经过处理的绢或宣纸上表现形象。经过历代画家的不断完善,水墨画的表现技巧逐渐增多。常见的水墨画笔法如勾、擦、点、皴、飞白等。墨法有浓墨、淡墨、干墨、湿墨、焦墨等多种类型。

(1)水墨画的表现类型:工笔画(重彩、淡彩)、写意画(大写意、小写意)。

① 工笔画:通过细致严谨的笔法进行创作。作画时需在经过胶矾处理的绢或宣纸上,先描绘稿本,再以勾线笔进行勾描处理,继而敷色上彩,通过多层渲染,从而形成精致、均匀的艺术效果。

重彩:以重彩勾染。先对物象轮廓进行严谨细致的勾描,再以稀薄的彩墨逐层罩染。设色厚重,色彩效果饱和艳丽,带有一定装饰性。

淡彩:先以墨彩将对象大致画出,再以浅淡稀薄的颜色进行渲染。既能将墨色兼融,又彰显出墨韵,多呈现出淡雅、浅洁的艺术效果。

② 写意画:“意在笔先”是写意画的创作要点。由精神及情感驱策,以简练随意的笔法,结合墨的浓淡变化,突出表现对象的神韵,在中国传统绘画尤其是文人画技法中有着举足轻重的地位。

大写意:在一定程度上摆脱了客观物象的限制,通过笔墨无穷的变化,创造出符合作家性情的作品。创作时,画家往往一气呵成,形成夸张、奔放、纵横随性的艺术效果。

小写意:相比于大写意,没有过强的气势,注重物象的客观性及细节刻画,又不像工笔画那般过于追求细腻精致的效果,彰显出轻松随意、简洁自然的情趣。

(2)水墨画的题材

水墨绘画体系在中国发展得最完善,日本传统水墨画及朝鲜传统水墨画均受中国传统水墨的影响。我国古代不同的历史时期,对水墨画的分类有所不同,宋代《宣和画谱》记载:“乃集中秘所藏者,晋魏以来名画,凡二百三十一人,计六千三百九十六轴,析为十门,随其世次而品第之。”“十门”指将绘画题材划分为十个门类,即道释、人物、宫室、番族、龙鱼、山水、鸟兽、花木、墨竹、果蔬。随着时代的发展,水墨画最主要的表现题材为人物、山水、花鸟。

直至今日,绘画分类方式有所改变,从广义来讲,可分为传统水墨及当代水墨。除承袭传统题材的传统水墨画之外,以当代艺术观念为主的水墨绘画开始出现,并突破题材限制,如一些抽象水墨画以当代创作理念为基础,将带有西方抽象表现主义特点的创作方式与传统水墨技法及书法相结合,构建了富有时代特色的“当代水墨艺术”体系。

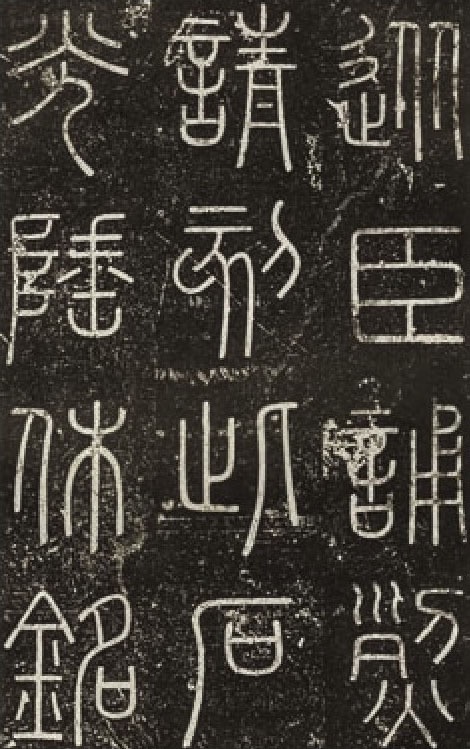

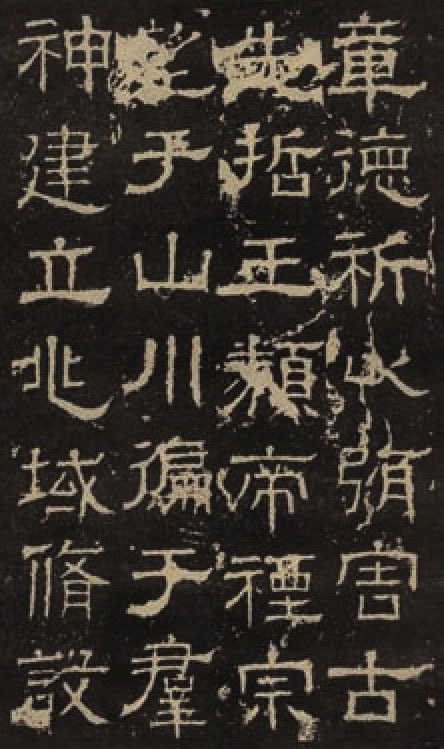

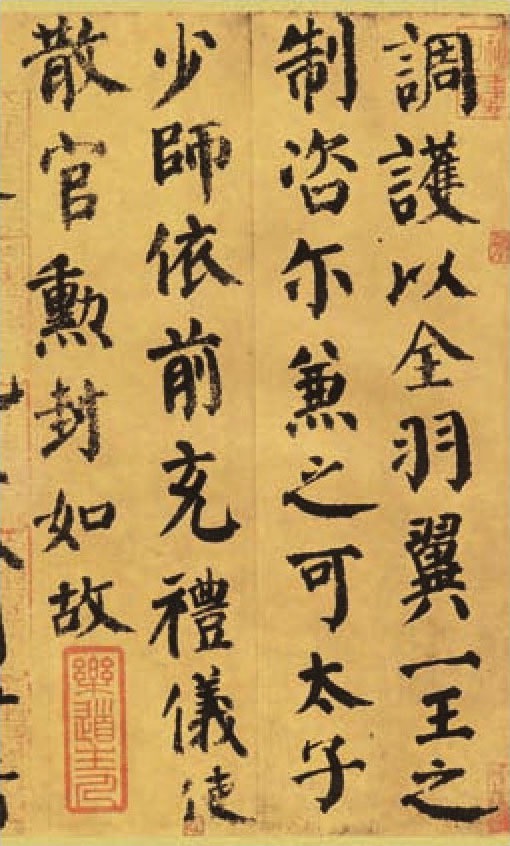

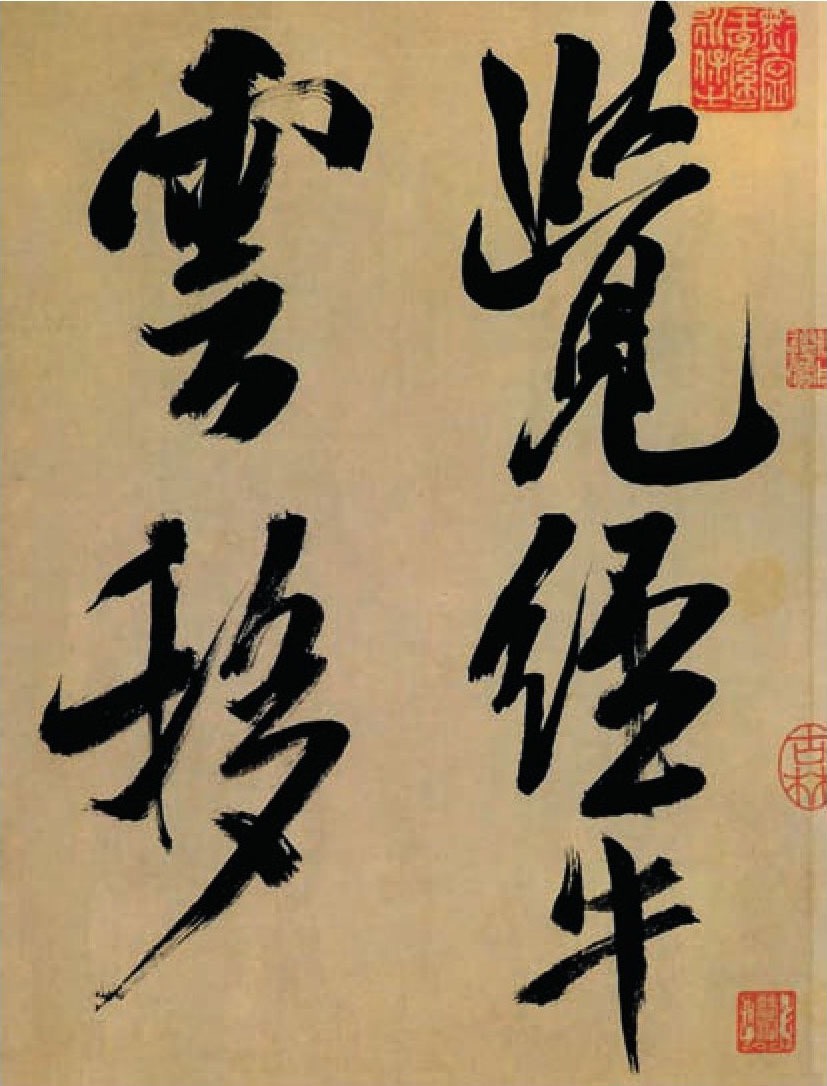

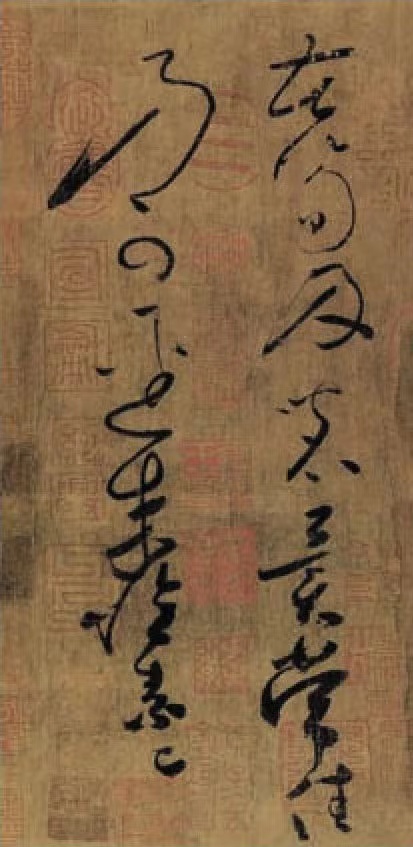

3.中国书法

书法是中国特有的传统艺术,在古代中国士大夫的心目中占有举足轻重的地位,其作为一种无上的精神象征有“字如其人”之说。书法的表现形式是根据中国文字结构,结合作者个人感情,运用传统文房用具——毛笔、墨、宣纸,用多变的线条表现丰富的变化。在浩瀚的世界文字艺术中,中国书法无疑艺术性最强。书法的字体分为篆书、隶书、楷书、行书和草书。

篆书

隶书

楷书

行书

草书

常见书法的幅子格式如下所述。

(1)立轴

立轴是一种竖向的幅子格式。因直立悬挂,最下面部分运用由木材所制作的“轴”,故称“立轴”。

(2)对幅

对幅一般为两幅,基本形式与立轴类似。如挂画,称为“画对”;如果挂书法,则称“书对”,或称“对联”,一般配以画品陈设于左右。

(3)扇面

中国古代书画家除了以卷轴、屏风作为书画创作的媒介之外,也非常喜欢在扇面上进行创作。从形状上划分,扇面又分为“团扇式”与“折扇式”。

(4)斗方

常见为25~50厘米见方的规格。我国传统民间年画便常常应用此种样式。

(5)镜片

将国画或书法以画框形式装裱悬挂,便于拆卸又易于维护。

4.丙烯画

丙烯画诞生于20世纪中期,在当代画品领域运用极为普遍。丙烯颜料是一种化学合成乳胶剂构成的绘画颜料,色泽鲜丽浓郁,经多种色相混合依旧保持一定纯度。干燥速度较快,可形成橡胶般坚韧、富有弹性的颜色层。颜料可重复堆积而不开裂,还可结合其他绘画颜料,形成更丰富的效果。

5.水彩画

以水为媒介剂,调和透明的天然色料或化学色料进行创作。虽然耐久性不及油画,也无法像油画过多地进行罩染或厚涂,但可结合不同的笔触,达成水渍般的特殊痕迹,形成透明莹澈、自然流畅的效果。

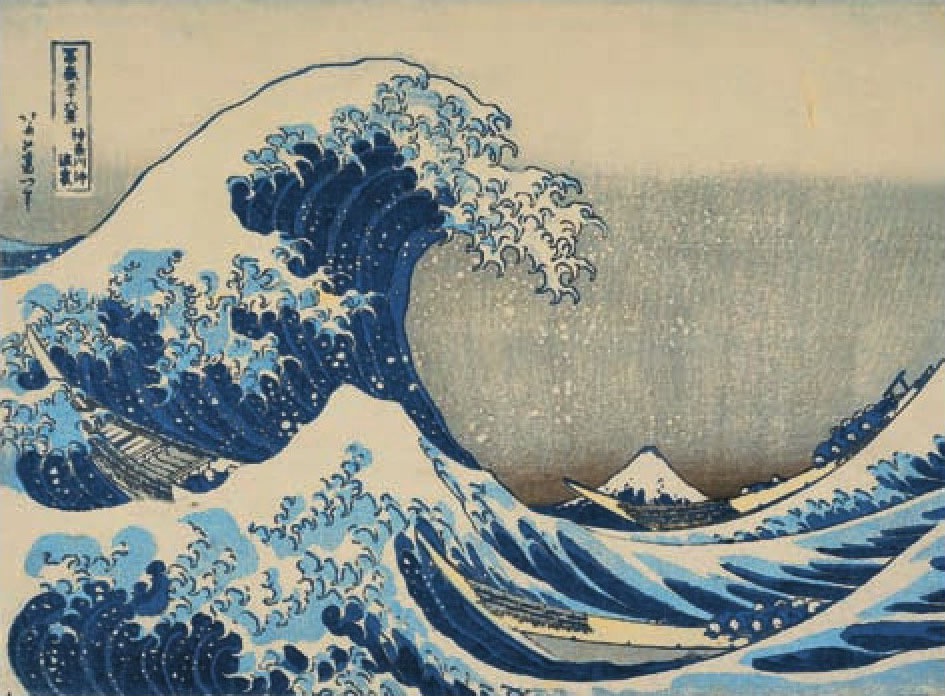

6.版画

版画通过制版印刷技术而创作,以金属器或化学药品等在木、石、铜、锌等版面上雕刻或蚀刻后通过油墨或水墨在特制纸材上印刷出来。

铜版画

木版画

7.摄影作品

摄影作品通过使用机械摄影器材、数码摄影器材等专业的摄影工具对影像进行记录。作为一种新型“画品”,摄影作品具有更丰富的表现力,在尺寸、数量等方面有更加明显的优势,成为当代画品陈设的常见类型。

8.综合材料绘画

综合材料绘画是一种兴起于20世纪的新型绘画类型,材料使用上没有过多限制,油性颜料(油画、油漆等)、水性颜料(墨汁、水彩等)、干性材料(石墨、色粉等)均可综合运用,表现效果丰富多变。带有实验性质的艺术作品,混合运用浮雕、泼洒、镶嵌、拼贴、印刷等创作手法,最大限度地表现画品的艺术效果。

(三)画框的种类与选择

1.画框的风格

有些画框具有明显的装饰风格,适宜的画品类型非常有限。带有明显欧式风格雕刻的画框适用于欧式古典风格的油画或水彩画。红木画框适用于富有东方风情的传统水墨画。形态简洁的画框具有更强的适应性,适用于古典题材和现代题材的作品,但需考虑色彩及材质与画品是否匹配。

2.画框的造型

除常见的正方形以及长方形之外,正圆、椭圆等造型也运用广泛。特殊造型的画框如六角形、六棱形、不规则形等也经常运用。画框表面常有彩绘、雕刻、镶嵌等工艺装饰,并搭配古典题材的画品。选择画框造型及材质时,需根据画芯装饰情况而定。例如,造型古典、装饰烦琐的画框不适合内容过于淡雅简洁的水墨绘画,窄而纤细的金属条框无法烘托内容复杂、场面宏伟的古典油画。

3.画框的材料与色彩

常见的画框材料如木制、树脂材料以及铝合金材料。根据画品比例和重量选择不同的材料。通常实木画框较结实持久,适合比例较大的油画。化学合成材料质量较轻,适合体量较小的画品。铝合金画框坚实耐用,但画品风格会有一定局限性。

随着制作技术的进步,画框的色彩以及饰面的种类不断增多。传统风格的画框,低纯度木色以及金色、银色等华丽的色彩依旧占有一定比重。亮丽夺目的高纯度配色逐渐增多。较时尚的空间中也出现了荧光色彩以及透明亚克力材质的画框,搭配夸张复杂的造型,间接强化了画品的焦点。

二、雕塑

雕塑是立体造型艺术的代表类型,集合雕、刻、塑三种创作方法。以各种可塑材料(如石膏、树脂、黏土等)或可雕、可刻的硬质材料(如木材、石头、金属、玉块、玛瑙、铝、玻璃钢、砂岩、铜等)创造具有一定空间的可视、可触的艺术形象,从而反映社会生活,表达艺术家的审美感受、审美情感和审美理想。

雕塑的分类

(1)按材料分为木雕、石雕、铜雕、漆雕、根雕、陶瓷雕塑、石膏像等。

(2)按使用目的分为宗教雕塑、民间雕塑、架上雕塑、实用性雕塑。

①宗教雕塑:以宣传宗教思想为目的,以宗教人物故事、宗教符号等为题材,如佛教雕塑、天主教雕塑等。

②民间雕塑:在传统民间起到装饰功能,通常以民间生活题材为主,尽显地域民族特色,也可表现不同时期的历史、神话故事。大部分带有明显的吉祥寓意性。常见类型如泥塑、面塑、砖雕、木雕等。

③架上雕塑:作为室内陈设,题材没有过多限制,体量上较小,便于移动,运用较普遍。

④实用性雕塑:具有实用功能的日用品与雕塑创作手法相结合,主要体现为将雕塑装饰于某种实用物品上,使该物品具有丰富的艺术装饰效果,并为生活用品增加艺术情趣。

(3)按艺术风格分为写实雕塑、表现性雕塑、抽象雕塑。

(4)按表现形式分为:圆雕、浮雕、镂雕。

①圆雕:多角度、多方位欣赏的三维立体造型艺术。以方形空间为例,圆雕至少可从十个角度来欣赏(上、下、前、后、左、右及四个45°角)。

②浮雕:介于平面与三维立体之间的造型艺术。优势在于可适用于某个特定区域,既可形成立体效果,又不占据太多面积。特色在于最大限度地缩减雕塑的空间深度、体量与起伏,即“空间压缩”。

为更好地实现空间压缩效果,专业浮雕作品由三个部分组成,即基础层、起位层和起伏层。

基础层:浮雕依附的基础面,浮雕均在基础层上方形成起伏效果。

起位层:简称“起位”,为浮雕创作术语,指浮雕基础层和起伏层中间的部分,在浮雕创作中的地位举足轻重,可加强浮雕的轮廓,辅助起伏层形成更立体的视觉效果;一般不会形成太过明显的厚度,几乎难以察觉。

起伏层:处于浮雕最上方,形成起伏变化,是浮雕形成立体效果的关键。

浮雕的创作需依附于基础层,再借由起位层上方的起伏层,形成丰富的空间层次。根据不同的视觉效果,可将浮雕划分为高浮雕、中浮雕及浅浮雕。

高浮雕:接近于圆雕,某些部分需采用圆雕的处理方式,但要在一定程度上对空间进行压缩处理,并依附于基础层。高浮雕可形成强烈的空间延伸感,多运用于室外、博物馆等公共空间面积较大的区域。

中浮雕:介于高浮雕及浅浮雕之间,相比于高浮雕,需对空间进行更明显的压缩处理,有效节省空间面积,降低制作成本。

浅浮雕:通常厚度低于5厘米。起位偏低,形体被压缩成平面。不允许像高浮雕那样加大雕塑体量及空间层次,更多地运用绘画的透视原理、视错觉等处理方式刻画空间深度。很多浅浮雕的厚度仅有几毫米,却可形成强烈的空间延伸感。

③镂雕:在圆雕或浮雕的基础上,局部采用镂空雕刻的方式,多为以浮雕为基础的双面雕,常运用于中式镂窗及花格。

三、工艺美术品

(一)陶瓷器

陶器以黏土制作,烧制温度为800~1000℃,常采用陶轮或手捏等方法。因黏土自身的性质,陶器的坯相比于瓷器更加疏松,带有微小的孔洞,呈不透明状,质地朴素、自然。

瓷器由瓷石、高岭土、石英石、莫来石等物质组成,烧制温度为1280~1400℃。烧成的器皿相比于陶器有着更高的密度。表面施以不同色彩的釉料,形成不同的装饰效果。当代陈设设计中,瓷器因其文化价值及独有的质感备受关注,除实用功能之外,现今做工精良的工艺品瓷器多用于艺术品陈设。

(二)玻璃器

陈设设计中,玻璃器不仅是日用器皿,经过工艺加工,更呈现出丰富多元的造型与缤纷绚丽的颜色,从简单的日用器逐渐转变为昂贵的奢侈品及收藏品。制作精良的玻璃器应具有高度的透明性、均匀的质地、精致薄巧的器壁和金属般的质感。撞击时声音清脆悦耳,广泛运用于高端玻璃器皿、高端灯具及工艺品饰品,这在威尼斯穆拉诺制造的铅晶玻璃及芬兰制造的无铅水晶玻璃中体现得淋漓尽致。

在当代,玻璃制品成为艺术创作的重要媒介,被打造成丰富多样的艺术精品。一些艺术家以裂纹及气泡等玻璃工艺的缺陷作为作品肌理,打造自然、朴拙的艺术作品。

(三)金属器

金属器常以金、银、铜、铁、不锈钢为主要材料,有多种工艺制作方法,可表现丰富的造型及多变的质感。金属器因稳固坚实的特性,被广泛运用于日常用品的制作工艺中。

常见的金属工艺品制作工艺如下所述。

(1)熔铸:将高温熔化后的金属浇入铸型,凝固后获得形态,具有较强的可塑性及艺术表现力,在当代金属陈设品种中较常见。

(2)錾刻:在坯件表面利用锤凿,制作各种浮雕图案,常依附于建筑或器皿表面。

(3)镶嵌:运用贵重金属、宝石、珍珠、螺钿等材料,嵌于金属饰品上,形成装饰图案或浮雕,效果华丽、精致。

(4)鎏金:将金和水银合成金汞齐,涂在金属器表面,对器物进行加热,水银随之蒸发,金附着在器物表面而不会脱落。

艺术陈设品的陈设类型

根据空间整体氛围,可将艺术陈设品的陈设方式分为庄重型、简洁型、随意型和展示型。

一、庄重型陈设

多采用对称式构图或重复规则的摆放序列。艺术品摆放规矩齐整,不要过分随意。如左图窗口左右陈设的大理石像使空间尽显严谨、沉稳之风,在一定程度上使窗口成为空间焦点。书椅摆放相对随意,削弱对称式形成的“刻板”。台灯、酒具等细节为空间增添了几丝生活气息。

二、简洁型陈设

有些空间内不宜摆放太多的工艺品,应选择造型简洁的工艺品,点缀空间气氛。如右上图餐厅背景墙上的鹿头装饰品,一方面成为背景墙的焦点,另一方面为简约的空间增添了些许趣味。右下图楼梯下方陈设有助于填补墙面空白,工艺品不宜摆放得过于复杂。仅以圆形陶盘与粗朴的箱柜便完成陈设。陶盘以柔和清新的图案引人注目,低调的色彩纯度既使陶器成为空间焦点,又未形成过于强烈的视觉效果。

三、随意型陈设

随意型陈设适于以组合形式摆放于空间中,无固定的摆放模式,数量也没有限制,但并不意味着陈设手法毫无规矩可言。随意型陈设具有以下特点。

(1)尺度得当:陈设品之间形成一定的尺度对比,但需适度,不可过于悬殊。比例过于一致显得生硬呆板,过于悬殊则产生夸张、不稳定之感,使各个陈设品相互疏远。

(2)错落有致:陈设品之间的高度需参差错落,以形成生动、自然的节奏。尽量避免“对称式”“重复式”或“队列式”的布局方式。“队列式”指陈设物品形成由大渐小或由小渐大的组合方式,易缺少参差感,导致陈设场景刻意、呆板。

(3)疏密合宜:除控制高度之外,陈设品之间的间距尽量不一致,可以比例较大的陈设物品为核心,其余物品与其形成亲疏关系即可。

(4)互为联系:使陈设品在造型、色彩或材质上具有一定的相似性,无论数量多寡,使组合效果呈现出一定的整体感。

四、展示型陈设

艺术品作为空间主题元素,常陈设于较醒目的位置,具有一定的比例,以及鲜明的艺术性及装饰性。下图场面宏大的古典空间设计中,作为空间核心的欧洲古典风格的画品成为空间亮点,除巨大的比例之外,成熟的古典主义画风也格外引人注目。其他空间装饰则成为这幅画的陪衬。

艺术陈设品的布局方式

一、对称式

两个对应区域的陈设品采用相同的造型、比例、色彩、材质以及数量。效果稳定、庄重,但易于僵硬、呆板。为此,可改变陈设品的朝向,或选择具有一定差异的陈设内容。

二、均衡式

室内空间两个对应区域的陈设品数量、比例、造型、色彩以及材质明显不同,经过特殊选择与位置处理,依旧呈现出类似于对称式平衡的稳定感。

三、重复式

相同或类似的陈设品采用重复摆放的布局方式,形式、色彩、材质、比例较接近,旨在形成更加中正的秩序和效果。布局时,陈设品的间距一致,排列方式以一字形、方框形居多。

四、渐变式

以“重复式”为基础,与单纯的“重复式”不同,陈设品的比例、色彩、形态、材质以规律的方式逐渐演进而成,有较明显的节奏感和序列感,为了形成渐变的微妙变化,运用数量较多的陈设品。

五、焦点式

陈设品作为室内焦点,常处于室内居中、醒目的位置,在数量上相对较少,常与其他配饰形成一定程度的反差。

参考文献:互联网 及《软装陈设设计》